Pour Raphaëlle,

qui crée la rencontre sans pareille

Ce texte est une traduction : je ne l’ai pas écrit, je ne serais pas même capable d’en comprendre le moindre signe. Ce que tu lis est l’ouvre de quelqu’un d’autre et le rapport avec le texte français reste autant pour toi que pour moi un mystère, un cadeau de traduction. Et pour peu que tu y prêtes attention, à chaque signe tu pourras imaginer : ce que je lis ici est différent de ce qui a été écrit là-bas, et cette différence est étrange, car elle ne saurait être formulée sans recourir, à son tour, à la traduction, sans maintenir et prolonger inépuisablement son étrangeté.

Ce texte est une traduction : et parce qu’il est une traduction, il diffère de ce que j’ai écrit. Les métaphores du pont ou du passage, les normes de l’adéquation ou de la fidélité, de l’exactitude ou de la justesse, sourdes à la langue dans laquelle elles-mêmes se formulent et doivent être traduites, ignorent ce que la traduction fait aux textes et aux langues. Cet aspect n’est pas une preuve d’intraduisibilité. Il indique bien plus que ce qu’on appelle « intraduisibilité » n’est pas une entrave à la traduction – puisque tu la lis bel et bien – mais bien son impulsion singulière. L’intraduisibilité est aussi un effet de traduction.

Ce texte est une traduction : il n’est pas donné, fixé, là. Mais il trace l’interstice pour écrire, penser, lire encore – traduire.

ENTRE LES LANGUES : CE QUI S’Y FAIT

Concevoir la traduction sous l’angle esthétique implique une attention particulière et contrarie largement les attentes et les normes qui lui sont habituellement associées, en Europe en tout cas. Celles-ci valorisent volontiers le passage, l’appropriation ou l’identification. Ce qui appartient spécifiquement à la traduction est au mieux une maladresse, au pire une faute, et le regard du traductologue est souvent correctif voire correctionnel. Une esthétique de la traduction, pour s’attacher à ce qui se crée entre les langues et entre les textes, à la manière dont eux-mêmes se transforment par leur mise en rapport, doit avant tout opérer un changement de regard: comme ces figures réversibles qui font apparaître par les mêmes tracés (mais sont-ce les mêmes lorsque l’image change?) tantôt un canard, tantôt un lapin, la traduction permet une approche, un lire autrement, qui transforme radicalement les discours normatifs que l’on porte sur elle.

Une petite phrase de Kurt Tucholsky, anodine en apparence, illustre parfaitement cette réversibilité du regard sur la traduction. De prime abord, elle semble n’être qu’un clin d’ail ironique à ce que certains appelleront peut-être la difficulté voire l’impossibilité de toute traduction :

Wenn man seinen Franzosen] fragt, wie ein besonders kniffliger Begriff auf Französisch heisse, dann denkt er lange nach. Und dann sagt er : « faire ».Kurt Tucholsky, Sprache ist eine Waffe. Sprachglossen, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2000, p. 117.

Tucholsky révèle par la bande simultanément le projet et le défi d’une esthétique de la traduction et laisse entendre à la fois ce contre et ce pour quoi elle travaille. D’abord, le texte semble s’amuser d’un défaut de traduction : sortez les stylos rouges du correcteur, comparez d’un côté un concept particulièrement épineux, précis, subtil et, de l’autre, le fourre-tout confus « faire » ; observez les différences, les pertes, les imprécisions, soulignez, ou mieux biffez la faute.Juger, évaluer, traquer les fautes semblent être des opérations récurrentes de la traductologie dont l’évidence n’est que peu interrogée, même parmi les théoriciens les plus attentifs. Steiner estime par exemple que « […] depuis Babel, quatre-vingt-dix pour-cent des traductions sont fautives et [… ] il en restera ainsi […] » (George Steiner, Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat et Lucienne Lotringer, Albin Michel, 1998, p. 365), alors qu’Antoine Berman affirme que « sans a priori dogmatique, on peut dire que la plupart des traduc tions sont insuffisante, médiocre, moyenne, voire mauvaises [ … ] » (Antoine Berman, L‘épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique (Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Hum boldt, Schleiermacher, Hölderlin), Gallimard, Paris, 1984, p. 304). Le constat de la traduction comme fautive rétablit l’ordre. On a d’un côté l’irremplaçable concept original, clos, monolingue, de l’autre, très loin, on n’a, finalement, plus rien – plus rien, en tout cas, qui vaille la peine d’être pensé.

Et pourtant, Tucholsky ouvre aussi une autre possibilité. Il n’y a pas que le sarcasme qui rejette la traduction d’un revers de main au nom de ses différences, comme si seul l’original, hermétique, rigide, stable était digne de lecture et de plaisir. Car qu’est-ce qu’une notion dont on peut dire qu’elle est « knifflig » ? A quel moment, pour qui et surtout dans quelle langue apparaît la spécificité d’un concept de telle manière à ce que l’on puisse en saisir l’épineuse singularité ? Il n’y a en effet aucune évidence à dire que la spécificité apparaît dans une seule langue, ici l’allemand, au moment où la question « wie würden Sie das Übersetzen ? », « comment traduiriez-vous cela ? », est posée. Elle émerge entre les langues, ici entre la question et la réponse, au moment de la traduction, lorsque Tucholsky dit, avec un « dann » doublé comme pour insister sur le processus : « dann denkt er lange nach. Und dann sagt er “faire” ». C’est le détour par l’autre langue qui spécifie la langue propre. On n’a pas, dans un rigide face-à-face, d’abord un concept irremplaçable, puis sa mauvaise traduction : on a un concept qui, par la traduction, devient irremplaçable.

Réciproquement, le mot « faire » que propose l’interlocuteur ne peut, chez Tucholsky, apparaître comme fourre-tout que dans la mesure où il est finalement la traduction de rien. L’article indéfini de l’allemand (« Ein besonders kniffliger Begriff ») tait ce qui serait à traduire et, en fin de compte, il s’avère aussi vide, creux, fourre-tout qu’est supposé l’être sa traduction française « faire ». Or, si l’on prend la traduction au sérieux et qu’on ne la rejette pas a priori, elle intervient dans les textes, les mobilise, les transforme : jamais le concept allemand n’aura été si « knifflig » que via le terme français « faire » que lui renvoie en écho la traduction ; et jamais, pour un francophone, le mot « faire » n’aura été si spécifique, n’aura déployé cette spécificité-là, que lorsqu’il est lu comme la traduction de l’épineux concept allemand. D’ailleurs avec quelle gamme de nuances, de modulation, avec quelle intonation, quel dépit, quel sourire pouvons-nous entendre ici « faire » ? En tout cas, par la traduction, les textes agissent l’un chez l’autre, se mobilisent, parce qu’heureusement ils diffèrent. Si on tend l’oreille, on entendra alors chez Tucholsky un autre rire que celui distanciateur qui renvoie la traduction à son supposé échec, un rire plus inquiet et plus joyeux, car en entendant la traduction, on perçoit aussi que ce qui a été dit n’est pas donné et identifiable dans la clôture d’une langue, mais que le concept bouge, s’ouvre à son étrangeté, est encore à inventer. On entendra que la spécificité que l’allemand tait reste, par la traduction, comme elle même le dit, à faire.

La traduction ne peut alors pas être comprise simplement comme un texte. Elle est surtout un rapport. A ce propos, j’aimerais retenir ici trois points. Premièrement, ce rapport ne s’épuise pas dans les catégories générales des discours normatifs. Il est en effet toujours singulier, créé, spécifique à la traduction que nous lisons. Deuxièmement, le rapport transforme les textes : c’est aussi par la traduction que le concept allemand devient « knifflig », c’est par elle que « faire » devient spécifique. L’original cesse dès lors d’être simplement donné. Le rapport les emporte et les singularise dans une nouvelle contemporanéité. Pour le dire avec Hans-Jost Frey: « Indem in der Gleichzeitigkeit von Origi nal und Übersetzung die reziproke Beziehung beider sich herstellt, wird die Übersetzungssituation für das Verständnis beider relevantHans-Jost Frey, Der unendliche Text, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, p. 42. » Voilà pourquoi Shakespeare n’aurait jamais été ce Shakespeare-là sans Celan, Dostoïevski ce Dostoïevski-là sans André Markowicz, etc.Depuis quelques années, plusieurs travaux importants ont été publiés qui étudient la lisibilité inédite de certains auteurs induite par la traduction. Je renvoie notamment à Irene Weber Henking, DifferenzlektüreN. Fremdes und Eigenes der deutschsprachigen Schweizer Literatur, gelesen im Vergleich von Original und Übersetzung, Iudicium, München, 1999; Peter Utz, Anders gesagt – autrement dit – in other words. Übersetzt gelesen: Hoffmann, Fontane, Kafka, Musil, Hanser, München, 2007; Alexis Nouss, Paul Celan. Les lieux d’un déplacement, Le bord de l’eau, Paris, 2010 et mes analyses dans Babel heureuse. Pour lire la traduction, Van Dieren, Paris, 2012.. Les textes originaux et traduits ne sont pas dans une relation de dépendance linéaire et ne se rangent pas en tant que coordonnées figées sur la ligne de la chronologie. Par le milieu, la traduction les dynamise les uns les autres et, ce faisant, invente aussi sa temporalité. Troisièmement, le rapport qu’est la traduction est toujours l’événement d’une étrangeté. En effet, aucune langue englobante, souveraine et consensuelle ne peut le décrire sans reste et sans traduire à son tour. Le rapport entre le texte que tu lis et celui que j’écris ne saurait être montré ni en chinois ni en français sans s’y soustraire aussi. Or c’est dans ces termes que Bernhard Waldenfels décrit l’expérience de l’étranger : « L’étranger se montre en tant qu’il se soustrait à nous.Bernhard Waldenfels, Topographie de l’étranger. Essais pour une phénoménologie de l’étranger 1, trad. Francesco Gregorio, Frédéric Moinat, Arno Renken, Michel Vanni, Van Dieren, Paris, 2009, p. 55 (souligné par l’auteur).» La traduction n’a donc rien à voir avec une procédure d’appropriation. Elle est plutôt un seuil à partir duquel l’étrangeté des langues et des textes indéfiniment se produit.

ENTRE LES LANGUE : CE QUI S’Y DIT, CE QUI S’Y TAIT

J’aimerais prolonger ces réflexions par la lecture d’un poème et de certaines de ces traductions. Il s’agit d’une œuvre célèbre de Christian Morgenstern, publiée en 1906, et que lui-même avait malicieusement qualifié de « poème allemand le plus profond ». Le choix de ce poème, de prime abord visuel, surprendra peut-être dans une réflexion consacrée à la traduction. Mais je crois au contraire que ce texte, dont nous verrons qu’il n’est pas hors langue, permet de décrire certains des effets dont j’ai parlé jusqu’ici.

« Fisches Nachtgesang » a profondément marqué la création poétique expérimentale, et ce même au-delà de la littérature germanophoneOlivier Lussac retrace brièvement la tradition initiée par le poème dans Happening et fluxus. Polyexpressivité et pratique concrète des arts, L’Harmattan, Paris, 2004, pp. 76 ss. Pour ne nommer que deux poètes expérimentaux contemporains : Dietmar Pokoyski et son « Unterwasserkreuzreim » (voir à ce propos l’analyse de Monika Schmitz-Emans dans Seetiefen und Seelentiefen. Literarische Spiegelungen innerer und äusserer Fremde, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2003, p. 275) et le croisement intriguant opéré par Heike Fiedler entre le requin Mackie Messer de Brecht et les poissons de Morgenstern dans son poème « Das Lied vom Heifisch » (in Heike Fiedler, Langues de meehr. GeDichte/PoeMe, coll. edition spoken script, Der gesunde Menschenversand, Luzern, 2010, p. 14).. Mais le poème fait lui-même signe vers un autre texte, un très célèbre poème de Goethe intitulé « Ein Gleiches » (« Wanderers Nachtlied ») :

Über allen Gipfeln

ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

Dans les titres des poèmes de Goethe et de Morgenstern, l’occurrence « Nacht- » (« Nachtlied » et « Nachtgesang ») et le génitif antéposé (« Wandrers » et « Fisches ») puis, dans les poèmes, le nombre identique de syllabes chez Goethe et de signes chez Morgenstern, suggèrent que l’un est comme la version parodique de l’autre, que Morgenstern traduit le silence des oiseaux (« Die Vögelein schweigen ») en chanson insonore des poissons : l’original déjà est une traduction mutique.

Si on le prend pour lui-même, le poème semble d’abord être visuel. Mais qu’y voyons-nous au juste ? Voici quelques options :

– Première possibilité, une colonne de vagues, comme si la lune jetait un rai de lumière sur la surface scintillante de l’eau sous laquelle chante le poisson.

– Ou deuxièmement, la peau écaillée, verticale, du poisson-chanteur.

– Ou encore, troisième possibilité, le poisson de face, la gueule grande ouverte en train de chanter ou prêt à nous goberPour un aperçu des différentes possibilités de lecture, voir notamment l’analyse sémiotique de Aart J. A. van Zoest, « Eine semiotische Analyse von Morgensterns Gedicht ‘Fisches Nachtgesang’ » in Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik n° 5, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1975, pp. 49-67 ; Uwe Spörl, « Schweigen, Geheimnis und Augenzwinkern. Christian Morgensterns ‘Fisches Nachtgesang’ » in Kurt Röttgers et Monika Schmitz-Emans (éds), Philosophisch-literarische Reflexionen, vol. IV: Schweigen und Geheimnis, Blaue Eule, Essen, 2002, pp. 105-119; Monika Schmitz-Emans, Seetiefen und Seelentiefen. Literarische Spiegelungen innerer und äusserer Fremde, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2003, pp. 368 ss..

Trois images au moins pour un poème, trois images réversibles et inconciliables simultanément : eau, poisson, gueule. Poème pluriel, poème qui vit, qui mue, qui bouge, circule encore et encore. Ce poisson, on ne saurait l’observer, le disséquer, l’analyser ; on ne peut que le percevoir dans l’instant furtif d’un voir-comme ceci ou comme cela, que dans le rythme d’un regard.

Poème visuel, d’abord. Mais le titre, en parlant de « Gesang », de « chanson », nous annonce autre chose et entame ainsi son retournement le plus surprenant : les signes ne sont pas uniquement les composants abstraits et stylisés d’une image, mais aussi des signes de métriques par lesquels on marque l’accentuation ou non des pieds d’un vers. Les signes sont donc métriques, des marqueurs acoustiques, alors que le poème qu’ils composent est visuel. Le silence des poissons n’est alors pas seulement le silence de l’image. Il est lui-même, comme silence, rythmisé par les signes. Le poème est certes visuel, mais nocturne. Il est aussi rythmique, mais silencieux.

Je dis bien rythmique plutôt que métrique. Dans Critique du rythme, Meschonnic « dédie » le poème à la métrique et déclare que « Fisches Nachtgesang » traduit « l’air qu’entend le métricien, l’air pur de la métaphysiqueHenri Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Verdier, Lagrasse, 1982, respectivement pp. 521 et 136. ». Mais en travaillant un rythme du silence et en faisant se succéder sans alternance interne, en séries exclusives, des lignes d’accentuations et des lignes de non-accentuations, le poème brise non seulement tous les codes métriques connus ; il rend aussi caduque la logique d’alternance qui la sous-tend. Plutôt qu’une affirmation, même ironique, de la métrique, « Fisches Nachtgesang » constitue un affranchissement du rythme eu égard à la métrique, et annonce ainsi, par un sourire qui se reflète encore dans les signes, tout un programme d’émancipation poétique.

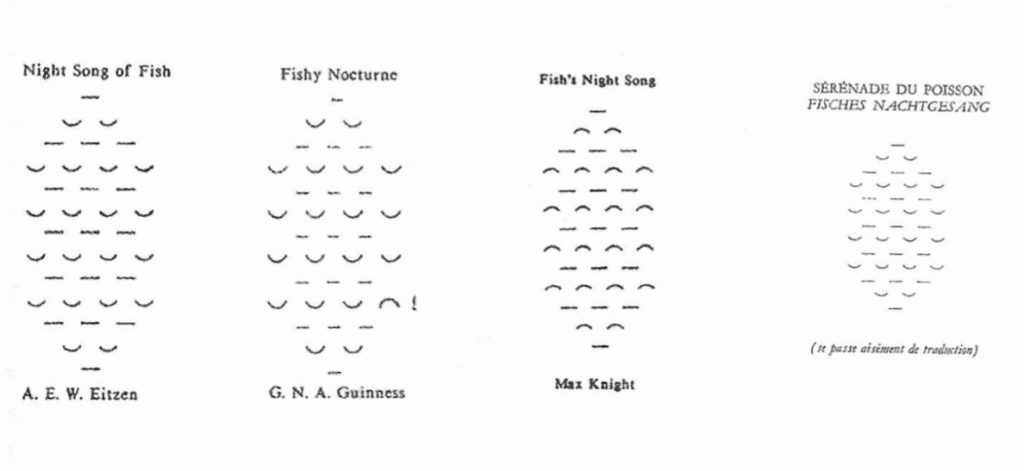

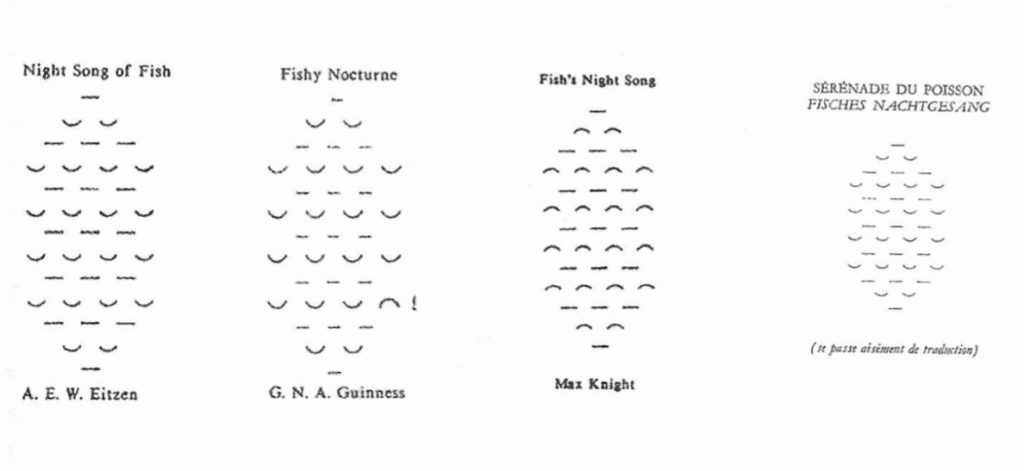

Voilà un jeu intriguant avec l’image et le signe, le rythme et le silence et l’événement de leur improbable coïncidence. Mais la plus grande surprise est encore à venir : ce poème a en effet, contre toute attente, peut-être contre sa possibilité même, été traduit. Voici quelques exemples de traductions, trois versions anglaises et une version françaiseJe reprends les traductions anglaises de Gerald Guinness et Andrew Hurley, Auctor Ludens. Essays on Play in Literature, John Benjamins Publishing, Amsterdam, pp. 95–96. La version de Wilhelm Eitzen a été publiée une première fois dans une anthologie bilingue de Morgenstern Das Mondschaf – The Moon Sheep, trad. Wilhelm Eitzen, Insel, Frankfurt am Main, 1953, pp. 74/75. La traduction de Max Knight a été publiée une première fois, toujours en bilingue, dans Christian Morgenstern, The Gallows Songs, trad. Max Knight, University of California Press, 1963, pp. 30/31. La version de Guinness n’existe à ma connaissance que dans Auctor Ludens. Pour la traduction française, elle figure dans le volume bilingue : Christian Morgenstern, Les chanson du gibet, trad. Jacques Busses, Obsidiane, Paris, 1982, p. 26. :

Caractérisons brièvement ces poèmes :

– « Night Song of Fish », traduit par Eitzen et la « Sérénade du poisson » de Busse semblent parfaitement se rejoindre. Pourtant, les deux traducteurs qualifient leur travail de manière très différente. Dans son commentaire, Eitzen précise en effet que sa version est « undoubtedly the only absolutely perfect translation of a literary work ». Traduction parfaite donc selon Eitzen, la parenthèse « se passe aisément de traduction », dont on ne sait pas si elle peut encore faire partie du poème ou non (elle n’est en tout cas pas spécifiée en tant que note du traducteur), signifierait plutôt que cette traduction est une non-traduction. En revanche, l’empagement du poème dans l’édition bilingue le fait figurer à la hauteur des autres traductions et laisse vierge la place supposée de l’original. La mise en livre, maintenant un blanc là où se trouverait l’original, dit le contraire de ce qu’affirme la parenthèse : se passe aisément d’original.

– La traduction de Guinness « Fishy Nocturne » introduit un dérangement minimal. La forme du signe inversé ainsi que sa disposition dans l’ensemble du poème évoque un autre poème concret, le célèbre « Apfel » de Reinhard Döhl, publié en 1965, dans lequel le mot « Apfel » (pomme), linéairement répété de manière à former une pomme, est interrompu à une reprise par « Wurm » (ver) :

Dans « Fishy Nocturne », le dérangement opère à trois niveaux. A) Le signe inversé et doté d’un point d’exclamation se rebelle contre l’uniformité des signes métriques et le conformisme qu’ils impliquent. Si on admet que le rythme est, dans une structure métrique, l’événement de son individuation, c’est aussi ce processus qui devient ici lisible. Cette version est alors surtout une traduction en rythme. Le dérangement met en crise la cohérence tranquille du mètre abstrait laissant valoir une singularité qui échappe à la codification. Le point d’exclamation, en tant que marque d’expression, affirme une unicité expressive qui refuse de se laisser intégrer dans l’ordre anonyme des signes. B) Deuxièmement, le signe inversé sape le déroulement harmonieux du poème lui-même et attire ainsi l’attention sur l’artifice de son fonctionnement. Selon une logique proche du ver dans la pomme de Döhl, le signe à l’envers indique l’envers du signe : il n’y a ni pomme ni poisson. Retournez ces marques, nous dit le poème, et les voilà qui, ventre à l’air, montrent ce qu’elles sont : traces mortes, muettes comme des carpes, encre sur papier. C) Enfin, troisièmement, le signe inversé fait entendre l’intervention du traducteur lui-même, qui non seulement change un signe, mais est en plus susceptible d’attirer l’attention sur cette transformation. Visiblement infidèle, et en cela fidèle à la force transformatrice de la traduction, le traducteur s’exclame : c’est ici que je chante.

– La traduction de Max Knight « Fish’s Night Song » prend la traduction au mot et produit littéralement une version, un renversement du poème, dont la traduction anglaise se reflète sur ou sous la surface de l’original. L’image littérale ainsi produite est aussi critique. Elle produit un écart et un regard distincts sur le poème dont elle maintient et prolonge le geste ludique. Mais elle lui donne aussi une intonation plus grave. Cette dimension existe déjà dans le poème de Morgenstern qui n’a pas que la gaité qu’on lui prête habituellement. En effet, le poème allemand interroge les conditions de possibilité du langage poétique menacé de mutisme ; le « Lied » classique et goethéen (Schubert et Schumann, parmi beaucoup d’autres, ont mis en musique « Wandrers Nachtlied ») y est déclassé au rang de simple « Gesang », chanson. Enfin, le poème travaille peut-être plus sur la production de non-sens que sur celle d’un sens, anticipant en cela les travaux de Dada. Mais la version de Knight, tout en prolongeant la dimension ludique, l’aggrave encore et il inscrit ainsi sa traduction dans l’historicité des débats qui, depuis la Shoah, interrogent la fin de la poésie, la fin toujours aussi poétique de la poésie.

Les trois textes en apparence identiques et qui se qualifient tout à la fois comme traduction et comme non-traduction (Morgenstern, Eitzen et Busse), sont-ils vraiment pareils ? Un tel constat serait hasardeux dans la mesure où les traditions de la métrique, donc aussi de sa notation, se distinguent en allemand, en anglais et en français, notamment sur le plan du statut de la syllabe et de l’accentuation. En ce sens, il n’est pas évident qu’un signe d’accentuation, tout en étant le même signe, soit identique dans des traditions littéraires différentes. Mais indépendamment de cela, une efficience singulière de la répétition des textes se donne à lire ici, qui est déterminante dans toute expérience du rythme. Le fait de trouver la même succession de signes ne signifie pas un blocage, mais une impulsion et surtout une redynamisation et une transformation du poème. C’est précisément une logique que nous enseigne le rythme : il n’est pas succession indifférente du même – il serait alors incapable de créer tension, attente, il serait incapable de nous emporter – mais il est bel et bien toujours aussi différenciant. Une pulsation se singularise d’une autre aussi par elle, et cela vaut également pour la traduction et l’original. Ainsi, dans notre série de trois poèmes, chacun se distingue dans et par sa mise en rapport avec les autres.

Parmi les effets de transformations, il y a d’abord le statut lui-même d’original ou de traductions conféré aux textes par leur mise en rapport, et il n’y en ce sens rien d’étonnant à ce que ce statut soit discuté et perçu de manière si différente par les deux traducteurs (traductions à la fois parfaites et non-traductions). Chacun à leur manière, ils nous rappellent ce que nous avons vu plus haut : une traduction n’est pas un texte, mais un rapport entre textes, tout comme le rythme n’est pas un ensemble de pulsation ou d’impulsions, mais leur mise en rapport singulière et différenciante. Du coup, les poèmes ne coïncident pas, ne sont pas superposables. Un fin décalage, une mince étrangeté les maintient en écart. En tant que traduction, les poèmes n’interrogent plus seulement le rapport entre silence et rythme, image et son. Ils posent une question dont l’événement n’est pas décelable dans les signes, mais dans la répétition linguistiquement différenciée du poème : le poème, par la traduction, pose la question inouïe de savoir non dans quelle langue nous le lisons et parlons, mais dans quelle langue fait silence. La traduction, comme répétition différenciante, est peut-être la seule à nous offrir une expérience non pas seulement de la langue que nous parlons mais de la langue dans laquelle nous nous taisons.

Le rythme, comme la traduction, n’a pas lieu sur le tic ou le tac, mais dans l’intervalle tendu ou apaisé de leur rapport, à l’instant de leur insaisissable suspension tic – tac. Il n’est dès lors pas, en tout cas pas seulement, affaire de linéarité. On ne le décrira pas dans sa singularité par une logique comptable, 1. 2, 3, etc. Pour reprendre une formule de Deleuze et Guattari : « on sait bien que le rythme n’est pas mesure ou cadence, même irrégulière : rien de moins rythme qu’une marche militaireGilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2, Minuit, Paris, 1980, p. 385.. » Or cela vaut aussi pour la traduction. Elle n’est pas un texte 1, un texte 2, un texte 3 ; elle est l’événement qui, entre les textes fait que ni l’un, ni l’autre ne sont pensables l’un sans l’autre, l’événement par lequel ils se tiennent et littéralement se font l’un avec l’autre.

Pour qu’il y ait rythme et pour qu’il y ait traduction, il faut que l’écart et la tension subsistent. C’est bien ce que nous donnent à lire les traductions de « Fisches Nachtgesang ». La répétition des signes chez Busse ou Eitzen ne replie pas les poèmes les uns sur les autres. Elle leur confère un statut singulier et offre aux textes une étrangeté irréductible qui n’est autre que les langues de leurs mutismes. Tout comme le rythme n’est pas affaire de décompte, la traduction n’est pas affaire de passage. C’est entre les textes, dans l’entre-deux de leur conjonction, et non d’un texte vers l’autre que son rythme se donne à entendre, un rythme de la traduction : il y a rythme de la traduction non pas quand quelque chose passe, mais lorsqu’entre les textes quelque chose se passe qui ne laisse aucun des textes indemnes. La traduction – et c’est pourquoi elle est affaire d’étrangeté – ne préserve pas, elle transforme, même les originaux. On peut alors se mettre à rêver d’une autre histoire de la littérature et de la philosophie que celle qui est enseignée la plupart du temps et qui, au demeurant, est assez exclusivement une histoire des originaux, une histoire faisant l’impasse, comme si c’était une évidence, sur la plus grande partie de l’écriture. Si avec Meschonnic, reprenant lui-même en traduction une phrase du poète Gerald Manley Hopkins, on disait que le rythme est « le mouvement de la parole dans l’écritureHenri Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Verdes Lagrasse, 1982, p. 83. », peut-être le rythme de la traduction pourrait-il être défini comme le mouvement des œuvres dans l’histoire. Le génitif doit ici être pris au sens fort. « Mouvement des œuvres » ne signifie pas la circulation des grands textes dans la continuité insensible de la chronologie, mais la mise en mouvement des œuvres elles-mêmes sous l’impulsion rythmique de leur traduction. Ainsi André Markowicz, un des plus importants traducteurs contemporains en France et qui a le projet de traduire des poètes chinois du VIIIe siècle, écrit-il : « Je lisais les poèmes de Tu Fu sur la guerre civile, sur la famine, sur la terreur – écrits à propos de la révolte d’An Lu-shan qui ravagea la Chine à partir de 755 -, et, ce que je lisais vraiment, c’était le destin de la Russie au XXe siècleAndré Markowicz, « Un entretien aléatoire (14) : Ombres de Chine » http://remue. net/spip.php?article4704 (lien consulté le 22 juin 2013).. » Cette expérience n’est un anachronisme que pour ceux qui croient que la littérature est immobile. Ou alors, l’anachronisme n’est peut-être que l’autre nom d’une histoire qui prend la traduction au sérieux, qui la laisse valoir et exister : une histoire de la littérature errante.

En traduction, entre les textes, il n’y a pas de commune mesure, pas de métronome. En dérobant aux textes et aux lecteurs une position souveraine, la traduction offre un flottement : signe rebelle (Guinness), répétition différentiante, ou aggravation. A chaque fois, dans un entre-deux démesuré et silencieux, elle permet aux poèmes de chanter encore. Et l’écriture ne fait que commencer.

***

Ce texte est une traduction : je ne l’ai pas écrit. Mais comme chez Morgenstern, dans la surface de vagues et de signes, il y a ce que la traduction fait : chants et silences, rythmes flottants. Et sur les flux et reflux entre les textes, entre ici et là-bas, la traduction offre notre rencontre sans commune mesure.

Published October 1, 2021

In Xi Dong/Ouest-Est Voies esthétiques, sous la direction de François Félix

© 2015 ÊTRE ET DEVENIR / L’AGE D’HOMME

Translation With No Common Measure

Written in French by Arno Renken

Translated into English by Kate Briggs

Pour Raphaëlle,

qui crée la rencontre sans pareille

This text is a translation: I did not write it. I would not even be capable of understanding a single word of itARNO RENKEN: I am used to writing texts, but nothing prepared me for writing an original. In 2012, François Félix was putting together a publication for the Chinese Academy of Social Sciences of China on “the field of aesthetics in Switzerland today and contemporary Swiss research into aesthetics.” He invited me to write an article on the aesthetics of translation, an article publish in Chinese in a volume titled 瑞士当代美学和诗学研究. The first publication of this text was therefore its translation; it was only later that it appeared in its original French (François Félix [éd.], Xi Dong – Voies esthétiques, L’Âge d’homme, Lausanne, 2015). It was this non-coincidence between the language of my writing and the language of the publication that, for me, initiated the singular experience of writing an original: not one of the words I was writing would be read by the person I was addressing; by the same token, the text that they would be reading would for me remain unreadable. Writing words to be translated that would not be read, making sense of translated signs that one did not write. This strangeness is nothing more than the ordinary event that translation makes happen. I think of it as its most beautiful miracle: that by releasing something between languages, taking something away from both you and me, in a place between there and here, there can be an encounter. Now, thanks to Kate Briggs, the text has found a new writing and a new language; it has been returned to its initial mystery. Once again, its words have been detached from their inscription; they are floating now, incomparably. Listen there, look: other fish are keeping silent, other worms are making their homes in other apples, other voyagers are registering the depths of other nights and, between us, are singing again.. What you are reading is the work of someone else and its relation to the English text remains, for me as much as for you, a mystery, a gift of translation. Over the time you spend with it, think to yourself: what I am reading here is different from what was written over there, and this difference is strange, for it could not express itself without making its own recourse to translation, without maintaining and prolonging its strangeness, inexhaustibly.

This text is a translation. And because it is a translation, it is different from what I wrote. The metaphors of the bridge or the passage, the norms of equivalence or fidelity, exactitude or rightness, oblivious to the languages in which they themselves are formulated, thus requiring their own translations, know nothing of what translation does to texts and to languages. This is not a matter of untranslatability. Instead, it demonstrates that what is called ‘untranslatability’ is no obstacle to translation – since here you are reading one – but its singular impulse. Untranslatability is an effect of translation.

This text is a translation: it is not given, fixed, here. But it marks out an in-between space for writing, thinking, reading again – for translatingKATE BRIGGS: ‘To say you have been born in Ravicka in any other language than Ravic is to say you have been hungry. That is why this story must not be translated. If, for example, you are reading these lines in French or German, Basharac or English, these are not the lines you are reading. Rather, these are not the lines I wrote.’ Renee Gladman, The Ravickians, 2011, p. 7.

ARNO RENKEN: In der Mitte der Gasse lag auf dem grauen Pflaster ein offenes Schulheft, ein Vokabelheft für Englisch. Ein Kind mußte es verloren haben, Sturm blätterte es auf. Als der erste Tropfen fiel, fiel er auf den roten Strich. Und der rote Strich in der Mitte des Blattes trat über die Ufer. Entsetzt floh der Sinn aus den Worten zu seinen beiden Seiten und rief nach einem Fährmann: Übersetz mich, übersetz mich! Ilse Aichinger, Die größere Hoffnung. *** Au milieu de la rue, sur les pavés gris gisait un cahier ouvert, un carnet de vocabulaire anglais. Un enfant avait dû le perdre, la tempête le feuilletait. La première goutte qui tomba, tomba sur le trait rouge. Et le trait rouge au milieu de la feuille sortit de son lit. Epouvanté, le sens quitta les mots de part et d’autre et appela un passeur : faismoi passer, faismoi passer !” Ilse Aichinger, Un plus grand espoir, trad. Uta Müller et Denis Denjean.

BETWEEN LANGUAGES: WHAT HAPPENS THERE

To consider translation from the point of view of aesthetics means paying it a particular kind of attention, one that works largely against the expectations and norms typically associated with it, in Europe at any rate. There, the emphasis is typically placed on passage, appropriation or identification; whatever might pertain specifically to translation is considered at best an awkwardness and at worst a failing (traductologie’s way of looking at texts is often corrective, if not correctional). An aesthetics of translation, concerned with what is produced between languages and between texts, how they themselves are transformed through being set-in-relation to each other, requires a different way of looking. Like those reversible drawings which use the same lines to produce two different images, now a duck, now a rabbit (but are they the same – since the image changes?), translation enables a different approach, a form of reading otherwise, that radically transforms the normative discourses we bring to bear upon it.

A short sentence from Kurt Tucholsky, apparently innocuous, illustrates this reversibility perfectly. It seems, at first glance, to be simply nodding, ironically, at what some would call the difficulty, or indeed the impossibility, of all translation:

Wenn man [einen Franzosen] fragt, wie ein besonders kniffliger Begriff auf französisch heisse, dann denkt er lange nach. Und dann sagt er: ‘faire’.Kurt Tucholsky, Sprache ist eine Waffe, Sprachglossen, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2000, p. 117.

If you ask a French person how a particularly intricate idea is expressed in French, then he will think for a long time. And then he’ll say: faire.Kurt Tucholsky, What If—? Satirical Writings of Kurt Tucholsky, trans. Harry Zohn and Karl F. Ross, 1968 [translation slightly modified].

ARNO RENKEN: Résumé des définitions de “faire” dans le dictionnaire Littré :

Résumé

1° Donner être ou forme.

2° Engendrer.

3° Façonner, fabriquer, construire, en parlant des œuvres matérielles de l’art et de l’industrie.

4° Se dit dans le même sens, en parlant des œuvres de l’intelligence, de l’imagination.

5° Il s’emploie dans un sens beaucoup plus étendu, en parlant de tout ce qu’un sujet opère, effectue, exécute dans l’ordre physique ou moral.

6° Faire quelque chose pour quelqu’un, lui accorder ou lui faire obtenir quelque chose.

7° Il se dit des choses qui sont agents de quelque chose.

8° Se faire, faire à soi, se créer, se procurer.

9° Faire d’une personne, d’une chose… la changer en, en user comme de…

10° Faire suivi de la préposition de, disposer de quelqu’un ou de quelque chose, en tirer parti d’une façon quelconque.

11° Employer ses forces, son activité à quelque chose, s’en occuper, y passer son temps.

12° Faire du mal, faire du bien à quelqu’un.

13° Récolter ; semer, cultiver.

14° Dans le commerce, faire le genre d’opérations auxquelles on se livre.

15° Produire le même effet, le même résultat que…

16° Arranger, mettre dans un état convenable.

17° Mettre en pratique, observer, en parlant de choses d’obligation, de précepte.

18° Former par un exercice convenable ; accoutumer, habituer.

19° Se dit des choses qui marquent espace, étendue.

20° Il exprime un grand nombre de modes d’action et de manières d’être, au moyen des autres mots de la phrase auxquels il est lié et qui lui donnent sa signification spéciale.

21° Il se dit de certaines fonctions de guerre.

22° Divers emplois, en termes de marine.

23° À la natation, faire la planche.

24° Divers emplois, en termes de vénerie.

25° Divers emplois, en termes de jeux.

26° Amasser, mettre ensemble.

27° Faire des recrues, appeler des hommes sous les drapeaux.

28° Acquérir, gagner.

29° Consacrer un temps à l’étude d’une chose.

30° Il se dit en parlant des différentes professions, métiers, emplois.

31° Passer par, avoir pour maîtres, en parlant de domestiques.

32° Faire une maladie, passer par une maladie, la subir.

33° Il se dit de différentes occupations de la vie courante.

34° Constituer quelqu’un en une certaine dignité ou titre.

35° Donner à quelqu’un certaine qualité, condition.

36° En termes de bourse, faire tant. En termes de finance et de jeu, faire bon.

37° Il se dit des personnes qu’on se concilie, qu’on s’attache.

38° Représenter un personnage.

39° Prendre le caractère de jouer le rôle de.

40° Causer, déterminer, procurer.

41° Être ; constituer.

42° Former un ensemble, un tout.

43° Faire tout, avoir la suprême influence, être décisif.

44° Représenter comme, en parlant de personnes ou de choses.

45° Évaluer à un certain prix.

46° Allouer, en parlant d’une somme

47° En termes de grammaire, avoir une certaine désinence ou flexion.

48° Rendre des excréments

49° Chemin faisant.

50° Faire suivi d’un adjectif pris adverbialement.

51° Faire construit avec la particule en.

52° Faire construit avec un infinitif

53° Faire à savoir, faire connaître.

54° Faire, verbe neutre. Opérer, travailler, se comporter

55° Faire, avec un adverbe ou une locution adverbiale, se comporter comme l’indiquent l’adverbe ou la locution.

56° Faire à quelqu’un, lui causer une certaine impression.

57° Faire des armes, s’exercer à l’escrime.

58° Faire, avoir une part dans le jeu, dans une affaire.

59° Faire que, agir de manière que.

60° Finir.

61° Faire de, se comporter à l’égard de.

62° Faire pour quelqu’un, le suppléer, tenir sa place, être son agent.

63° Faire en, être négociant en.

64° Faire pour, travailler pour ; faire pour, faire contre, être favorable à, contraire à.

65° Avoir une influence, un effet quelconque.

66° Dire, répliquer (fait-il, fit-il).

67° Avoir fort à faire, avoir à faire, avoir beaucoup d’efforts à faire pour.

68° C’est à faire à…

69° Ne faire que, suivi d’un infinitif.

70° Ne faire que de.

71° Faire servant à remplacer un verbe qu’il faudrait répéter, et prenant alors la signification de ce verbe.

72° Impersonnellement, faire sert à marquer l’état de l’atmosphère.

73° Se faire, verbe réfléchi. Se constituer en un certain état.

74° Se produire réciproquement.

75° Être son propre instituteur.

76° Se développer, en parlant des personnes.

77° S’accoutumer, s’habituer.

78° Se faire suivi d’un adjectif, devenir.

79° Se faire suivi d’un infinitif, rend le verbe causatif en même temps que réfléchi.

80° Se laisser faire, ne pas se défendre, ne pas opposer de résistance.

81° Se faire, être fait.

82° Impersonnellement, être, arriver

Here, Tucholsky indirectly discloses both the project and the challenge of an aesthetics of translation, making clear what it is for and against. On first reading, the sentence seems to be mocking a failing of translation: get out your red correcting pens, compare a particularly intricate idea on the one hand and, on the other, the confused catch-all faire; note the differences, the losses, the imprecisions; underline or, better, delete the mistakeJudging, evaluating, tracking mistakes seems to be one of the recurrent operations of traductologie, though the basis for doing so is rarely questioned, not even by the most attentive of theoreticians. George Steiner, for example, estimates that “… since Babel, ninety percent of translations are faulty and […] this will always be the case […], After Babel […], while Antoine Berman affirms that “with no dogmatic a priori, we can say that most translations are insufficient, mediocre, average, if not bad […] Antoine Berman […]. The failings of translation have been re-established. We have on the one hand the original, irreplaceable concept – closed, monolingual – and on the other, some distance apart, we have, in the end, nothing – nothing, at any rate, worth thinking aboutKATE BRIGGS: Comment faire un roman? Roland Barthes, La Préparation du roman I et II, Notes de cours et de séminaires au Collège de France 1978-1979 et 1979-1980, passim.

ARNO RENKEN: Une phrase est venue la tirer du sommeil au milieu de la nuit. Elle a ouvert les yeux et immédiatement elle a su comment faire, mais le temps qu’elle allume sa lampe de chevet, qu’elle enfile un peignoir et que démarre son vieil ordinateur, sa solution s’était dissipée. (Bruno Pellegrino, Dans la ville provisoire, p. 53)..

Yet Tucholsky’s sentence suggests another possibility. There is the sarcasm, the rejection of translation and its differences out of hand, as if only the original (hermetic, rigid, stable) were worth reading or capable of giving pleasure – but there is also something else. For what kind of concept can be described as knifflig? At what point, for whom and above all in what language might the specificity of an idea appear in such a way that it’s even possible to grasp its intricate (tricky, thorny, complex, fiddly) singularity? The fact of the matter is, from the moment the question wie würden Sie das Übersetzen? [How would you translate that?] is asked, there’s no evidence to suggest that its specificity appears in one given language, in this case German. It emerges between languages, in this case between the question and the response, in the time of translation, when Tucholsky says, with a repeated dann [then], as if to insist on the duration of the process: dann denkt er lange nach. It’s the detour via the other language that specifies the proper language. There’s not, in some fixed opposition, an irreplaceable concept then, facing it, its bad translation. We have an idea that, by way of translation, becomes irreplaceable.

Conversely, the word proposed by the interlocutor – faire – functions as a catch-all in Tucholsky’s work only if it translates nothing. The indefinite article in German (Ein besonders kniffliger Begriff), silences what there might have been to translate and, in the end, proves itself to be just as empty, hollow, catch-all as its supposed French translation is given to be. However, if we take translation seriously, if we don’t reject it a priori, we see how it intervenes in texts, mobilizes them, transforms them: never will a German concept have been so knifflig than via the French term faire which relaunches the process of translation; and never, for a French speaker, will the word faire have been made so specific, have named this particular specificity, than when given as the translation of an unspecified intricate German idea. For with what range of nuances, modulations, with what intonation, what disappointment, what humour are we given to understand faire here now? The point is, through translation, texts act in and upon each other, they mobilize each other, for the very reason that – happily — they differ. If we listen, we can hear in Tucholsky another laughter, different from laughing at translation, mocking its supposed failure, but one that is both more anxious and more joyful. For, by listening to translation, we can hear how what was said is not given and identifiable in the confines of a language, but how the idea also moves, opens itself to its otherness, is still to be invented. We will hear, as the sentence says itself, how the very specificity that German makes silent remains, by means of translation, to be invented [á faire]KATE BRIGGS: ‘…do we write translations or do we make them? Or, indeed, do we do them? It’s a question … that pertains to one of my own local translation decisions. A decision that wasn’t made spontaneously, not off-the-cuff or in the moment, but reflected upon and discussed with others – and then upheld nonetheless. The decision was to translate, in more or less every instance where Barthes, in the last lecture course, uses the verb faire (to do or to make), this verb as writing or to write. Comment faire un roman? Barthes asks himself and his audience. How to make a novel? (would be an alternative translation). And: Will I really make one? My feeling now is that this – my translation decision – was a mistake. The choice of faire rather than écrire in Barthes’s lectures opens writing up to other proximate forms of doing and making, not least the activity of the dressmaker at her table, piecing together her bits and pieces of material. Kate Briggs, This Little Art, p. 269.

ARNO RENKEN: L’erreur n’est pas le moment déceptif où un jugement disqualifie une traduction, mais l’événement joyeux par lequel elle invite les traductions à venir. L’erreur en traduction, c’est, dans la littérature, la contestation infatigable du définitif en faveur d’un infinitif : errer..

A translation cannot therefore be understood simply as a text. It is above all a relation. With this in mind, I’d like to insist on three points. First, translation’s relation cannot be accounted for within the general categories of normative discourse. For the reason that t is always singular, created, specific to the translation we’re reading. Second, this relation transforms texts: it is by means of translation that the German concept becomes knifflig; it is by means of translation that faire acquires specificity. From this point on, the original is no longer simply given. The relation situates and singularises both original and translation in a new contemporaneity. As Hans-Jost Frey puts it: Indem in der Gleichzeitigkeit von Original und Übersetzung die reziproke Beziehung beider sich herstellt, wird Übersetzung für das Verständis beider relevantHans-Jost Frey, Der unendliche Text, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1990, p. 42. This is why Shakespeare could never have been this particular Shakespeare without Celan, Dostoyevsky this Dostoyevsky without André Markowicz, etc.There have recently been a number of important works published on the new readability of certain authors made possible by translation, notably Irene Weber Henking’s DifferenzlektüreN. Fremdes und Eigenes der deutschsprachigen Schweizer Literatur, gelesen im Vergleich von Original und Übersetzung (Iudicium, München, 1999); Peter Utz’s Anders gesagt – autrement dit – in other words. Übersetzt gelesen: Hoffmann, Fontane, Kafka, Musil (Hanser, München, 2007); Alex Nouss’s Paul Celan. Les lieux d’un déplacement (Le bord de l’eau, Paris, 2010) and my own studies in Babel heureuse. Pour lire la traduction (Van Dieren, Paris, 2012). Original and translated texts are not in a relation of linear dependence and are to be plotted as fixed coordinates on the line of chronology. Through its setting, translation mobilizes both and, in so doing, invents its own temporalityKATE BRIGGS ‘Who are my contemporaries ? Whom do I live with ? It’s no use asking the calendar […] Something to be explored further […] : an unexpected link between the contemporary and the untimely.’ Roland Barthes, How to Live Together : Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces, Notes for a lecture course and seminar at the Collège de France, trans. Kate Briggs (Columbia University Press, 2013), p. 6.

Third, the relation that is translation is always the event of othernesss. There is no all-emcompassing, powerful [souveraine] and previously agreed-upon language to fully describe it without recourse to translation. It would not be possible to make the relation between the text you’re reading and the one I’m writing in either French or English appear without it. And indeed it is in these terms that Bernhard Waldenfels describes the experience of the other: ‘The other shows himself only by eluding us.’Bernard Walenfels, Topographie de l’étranger. Essais pour une phénoménologie de l’étranger I, trans. Francesco Gregorio, Frédéric Moinat, Arno Renken, Michel Vanni (Van Dieren, Paris, 2009), p. 55. (author’s own emphasis). Translation therefore has nothing to do with a procedure of appropriation. It is more like a threshold on the basis of which the otherness of languages and texts produces itself indefinitely.

BETWEEN LANGUAGE[S]: WHAT IS SAID THERE, WHAT IS SILENCED

I would now like to expand on these reflections a bit further through the reading of a poem and some of its translations. The poem is a very well-known one by Christian Morgenstern, first published in 1906; he once called it, mischievously, the ‘most profound German poem’. The choice of what initially looks like a visual poem might seem surprising. But, as we shall see, the poem is not outside language; on the contrary, I believe it allows for a description of some of the effects I have been referring to.

‘Fiches Nactgesang’ had a profound impact on experimental poetry, its influence extending far beyond the German literary contextOlivier Lussac briefly describes the influence of the poem in Happening et Fluxus. Polyexpressivité et pratique concrète des arts (L’Harmattan, Paris, 2004), pp. 76. To refer to just two comtemporary experimental poets: Dietmar Pokoyski and his ‘Unterwassenkreuzreim’ (on this, see Monika Schmitz-Eman’s discussion in Seetiefen und Seelentiefen. Literarische Spiegelungen innerer und äusserer Fremde (Königshausen & Neumann, Würzburg, 2003), p. 275 and the intriguing encounter staged by Heike Fiedler between Brecht’s shark Mackie Messer and Morgenstern’s fish in his poem ‘Das Lied vom Heifisch’ (in Heike Fiedler, Langues de meehr. GeDichte/PoeMe, collection edition spoken script, Der gesunde Menschenversand, Luzern, 2010), p. 14. But the poem makes reference to another text, a very famous poem by Goethe entitled ‘Ein Gleiches’ (‘Wanderers Nachtlied’):

Über allen Gipfeln

ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde

Ruhest du auch.

In the titles of both poems: the recurrence of ‘Nacht’ (‘Nachtlied’ and ‘Nachtgesang’) together with the genitive (‘Wandrers and ‘Fisches’). Then, in the poems themselves, exactly the same number of signs in Morgenstern’s as there are syllables in Goethe’s. These similarities propose the one poem into something like a parodic version of the other, as if Morgenstern were translating the birds’ silence (‘Die Vögelein schweigen’) into the fishes’ soundless song: the original, already, is a translation of quietness.

The poem seems visual. But what are we actually looking at? Here are some possibilities:

- First, a column of waves, as if the moon were throwing a ray of light over the glittering surface of the water, under which the fish is singing.

- Or second, the fish-singer’s scaly skin, seen from above.

- Or even, third possibility, the fish viewed head-on, its great mouth wide open, singing, or readying to swallow us whole

For a sense of the different reading possibilities, see in particular Aart J. A van Zoest’s semiotic analysis […].

At least three images for a single poem, three reversible and incompatible images all at once: water, fish, mouth. Plural poem, poem that lives, metamorphoses, that moves, turning around and around. This fish – it is not possible to observe it, dissect it, analyse it. We catch sight of it only in the fleeting instant of seeing it as-this or as-that, in the rhythm of a glance.

A visual poem, in the first instance. But by speaking of ‘Gesang’, or song, its title points us towards something else, and initiates its most surprising reversal: the poem’s signs are not only the abstract and stylised components of an image, they are also the metrical signs used to measure the stressed and unstressed syllables of a poetic line. So, while the poem they compose may be visual, the signs themselves are metrical; they are acoustic markers. The silence of the fish is thus not only the silence of the image. As silence, it is rhythmed by these signs. The poem is visual, to be sure, but nocturnal. It is rhythmic, but silent.

I’m quite deliberate saying rhythmic here, not metred. In Critique du rythme, Henri Meschonnic ‘dedicates’ Morgenstern’s poem to metre, claiming that ‘Fisches Nachtgesang’ translates ‘the phrase that the metrician hears, the pure phrase of metaphysics.’Henri Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage (Verdier, Lagrasse, 1982), pp. 521 and 136 respectively. But by instating a rhythm of silence that unfolds in whole lines composed of stressed and unstressed silence, with no alternation within a given line, the poem not only breaks with all known metrical codes, it renders the logic of alternation upon which meter is founded obsolete. Far from an affirmation, even an ironical one, of metre, ‘Fisches Nachtgesang’ constitutes a liberation of rhythm from meter, and in so doing announces, with a small smile that is also legible in the signs themselves, a whole program of poetic emancipation.

Here, then, we have an intriguing game being played out between image and sign, rhythm and silence, and the event of their improbable coinciding. But the biggest surprise is still to come: for, contrary to all expectations, contrary even to its own condition of possibility, this poem has been translated. Here are a few examples of translation; three English versions and one in FrenchThe English translations are by Gerald Guinness and Andrew Hurley, Auctor Ludens: Essays on Play in Literature (John Benjamins Publishing, Amsterdam), pp. 95-96. Wilhelm Eitzen’s version was first published in a bilingual edition of Morgenstern’s work titled Das Mondschaf – The Moon Sheep, trans. Wilhelm Eitzen (Insel, Frankfurt am Main, 1953), pp.74-75. Max Knight’s translation was first published, also bilingually, in Christian Morgenstern, The Gallows Songs, trans. Max Knight (University of California Press, 1963), pp. 30-31. To my knowledge Guinness’s version only exists in Auctor Ludens. For the French translation, it appears in the bilingual volume, Christian Morgenstern, Les chansons du gibet, trans. Jacques Busses (Obsidiane, Paris, 1982), p. 26:

Let us briefly describe these poems:

‘Night Song of Fish’, translated by A. E. W. Eitzen and ‘Sérénade du poisson’ by Busse appear to be exactly the same. And yet, the two translators present their work in very different ways. In his commentary, Eitzen claims his version is ‘undoubtedly the only absolutely perfect translation of a literary work.’ Perfect translation according to Eitzen, although the parenthesis which appends Busse’s version (‘easily does without translation’) suggests that translation hasn’t happened at all – incidentally, it is unclear whether this is also now part of the poem (at any rate it is not presented as a translator’s note). The bilingual edition in which Busse’s translation appears presents the poem as it does every other translation in the volume, with the difference it leaves the place where the original would normally appear blank. In this way, the page layout says the opposite of Busse’s parenthesis: easily does without the original.

Guinness’s translation, ‘Fishy Nocturne’, introduces a small disturbance. The one sign turned upside down, along with its position in the composition, together invoke a different concrete poem, the famous Apfel by Reinhard Dohl, published in 1965, where the word ‘Apfel’ (‘apple’) is printed in repeating lines to form an apple, to be interrupted only once – by ‘Wurm’ (‘worm’):

In ‘Fishy Nocturne’, the disturbance operates on three levels. a) The one inverted sign and its exclamation mark resist together the uniformity of the metrical signs and the conformism they imply. If we can agree that, in a metrical structure, rhythm is the event of its individuation, the poem makes this process legible. This version is essentially a translation into rhythm. The disturbance breaks with [met en crise] the tranquil coherence of abstract metre, releasing a singularity that escapes codification. As an expressive marker, the exclamation mark affirms an expressive whole that refuses to be absorbed into the anonymous order of the signs. b) Secondly, the upside-down sign undermines the harmonious unfolding of the poem, and instead points to its artifice. Operating very like the worm in Döhl’s poem, the sign the wrong way around suggests the wrongness of the sign: for there’s neither an apple nor a fish hereARNO RENKEN: as the sweetapple reddens on a high branch/ high on the highest branch and the applepickers forgot—/ no, not forgot: were unable to reach […]. Sappho, If not, Winter. Fragments of Sappho, translated by Anne Carson, n°105A. Turn these marks over, turn them belly-up, the poem tells us, and they’ll reveal what they really are: dead traces, mute as a fish, ink on paper. c) Finally, the inverted sign signals the intervention of the translator himself, who not only changes a sign, but then draws attention to this change. Visibly unfaithful, but in this way altogether faithful to the transformative force of translation, the translator calls out: here I am – singing!

Max Knight ‘Fish’s Night Song’ takes translation at its word and literally produces a version, a reversal of the poem, as if the English version were a reflection of or existed under the surface of the original. The image this produces also has a critical force. It takes a distance from the poem, and looks back at it; it maintains and extends its playful gesture, but while laying stress on the seriousness already present in Morgenstern’s original. For ‘Fisches Nachtgesang’ does not share the joyfulness that is normally associated with Morgenstern’s work. Rather, the German poem interrogates the conditions of possibility of a poetic language threatened by silence; in the title, Goethe’s traditional ‘Lied’ (Schubert and Scheumann, among many others, have set ‘Wandrers Nachtleid’ to music) has been demoted to the simpler ‘Gesang’, or song. The poem is perhaps concerned more with the production of non-meaning than with meaning, and in this way anticipates the innovations of Dada. But even as it extends the playful aspect of the poem, Knight’s version aggravates it – and in so doing inscribes his translation in the historicity of debates that, since the Shoah, have asked questions about the end of poetry, the always still poetic end of poetry.

The three seemingly identical texts (by Mogenstern, Eitzen and Busse), presenting as both translations and non-translations – are they exactly the same? Such a claim would be risky, given how the traditions of meter, and therefore also of metrical notation, differ in German, English and French, particularly when it comes to syllables and stress. It is by no means obvious that a given marker of stress, although indicated by the ‘same’ sign, is the same across these different literary traditions. But there is also something else to be experienced here: a singular performance of repetition, the basis of any experience of rhythm. The fact of finding the same sequence of signs in the three different poems doesn’t close anything down; rather, it forms an impetus, re-mobilising and transforming the poem. This is the logic that rhythm teaches us: it is not the indifferent repetition of the same – if it were, it would be incapable of creating tension, expectation, it would be incapable of transporting us – it is repetition that is always also differentiating. A beat marks itself out from the one that came before it also by means of the one that came before it, and this also how it is for the translation and the original. Hence, in our series of three poems, each one distinguishes itself in and through its being-in-relation with the others.

Among the effects of such transformations, there is first the status of the original itself – ‘original’ and ‘translation’ being values conferred to texts by the ways they are set in relation to each otherKATE BRIGGS: ‘The textual condition is one of variance, not stability. The process of translation both grapples with and extends that variance, defining the content and “form” of an original in the very act of creating yet another textual manifestation of a literary work in a new language.’ Karen Emmerich, Literary Translation and the Making of Originals, p. 2. It is therefore for not surprising that the two translators should conceive of and discuss this status such different ways (their translations that are both perfect and non-translations). Each in its own way is a reminder of what we saw above: a translation is not a text, but a relation between texts, just as rhythm is not an ensemble of beats or pulses, but their singular and differentiating relation. The poems are therefore not the same, they are not super-imposable. A thin gap, an interval of otherness holds them apart. As translations, the poems not only explore the relation between silence and rhythm, image and sound. They also ask an extraordinary question, the event of which unfolds not in the signs themselves, but in the linguistically differentiated repetition of the poem: in and through its translations, the poem asks not what language are reading and speaking, but in what language is there silence. Translation, as differentiating repetition, is perhaps the only phenomenon that allows for an experience not only of the language we’re speaking, but of the language in which we say nothing. Rhythm, like translation, doesn’t happen on the on- or the offbeat, but in the calm or interval of their relation, at the point of their ungraspable suspension: on – off. It is therefore, or at least never solely, a matter of linearity. It’s not possible to account for its singularity with a logic of progress or accumulation (1, 2, 3 etc.). As Deleuze and Guattari put it: ‘It is well known that rhythm is not measure or cadence, even irregular measure or cadence: there is nothing less rhythmic than a military march.’Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus, 1980, trans. B. Massumi, 1987, p. 31 And it’s the same for translation. There is not a text 1, a text 2, a text 3; translation is the event between texts which the one unthinkable the without the other, the event by means of which they hold and literarily make one another.

For there to be rhythm and for there to be translation, there must be tension and delay. This is exactly what the translations of ‘Fisches Nachtgesang’ set out for us. The repetition of signs in Busse or Eitzen does not layer the poems the one on top of the other. It endows each of them with a unique status, an irreducible otherness that is none other than languages of their silences. Just as rhythm is not a matter of counting, translation is not a matter of passage. It is in-between texts, in the in-between of their conjunction, and not from one text toward another that its rhythm makes itself heard, a rhythm of translation. There is translation-rhythm not when something passes between texts, but when something happens that leaves neither one unchanged. Translation – and this is why it is a matter of otherness – does not preserve, it transforms, even originals. Perhaps we could start dreaming of a history of literature and philosophy quite different from the one that is usually taught, which tends to be composed almost exclusively of originals, as if this went without saying, paying no attention whatsoever to the largest part of writing. If, as Henri Meschnonnic claimed (in a sentence that itself repeats the French translation of line from the poet Gerald Manley Hopkins), rhythm is ‘the movement of speech in literature’Meschonnic, Critique du rythme, ibid. p. 83, then perhaps the rhythm of translation could be defined as the movement of works in history. The gentive should be taken in the strong sense here. ‘Movement of works’ would not mean the circulation of canonical texts on the basis of chronology’s the indifferent continuity, but the very mobilization of works themselves in the rhythmic pulse of their translations. Hence André Markowicz, one of the most important contemporary translators in French, whose project is to translate twelfth Chinese poetry, writing: ‘I was reading the poems of Tu Fu on civil war, on famine, on terror – written about An Lushan Rebellion that ravaged China from 755 onwards – and, what I was reading about, really, was the fate of Russia in the twentieth century.’André Markowicz, ‘Un entretien aléatoire (14): Ombres de Chine’: http://remue.net/spip.php?article4704 (accessed June 22, 2013). Such an experience would be classed an anachronism only for those who believe literature is immobile. Or, anachronism would be just another name for a history that takes translation seriously, that values it and lets it exist: a history of errant literature.

In translation, between texts, there is no common meter, no metronome. By stripping texts and readers of their sovereign position, translation makes movement: rebel sign (Guinness), differentiating repetition, or aggravation. In each case, in the immense and silent in-between space, it allows the poems to sing again. And the writing has scarcely begun.

***

This text is a translation: I didn’t write it. But, as in Morgenstern’s work, on that surface of waves and signs, there is, right here, what translation does: songs and silences, oscillating rhythms. And in the ebb and flow between texts, between here and there, translation makes possible our meeting with no common measure.

Published October 1, 2021

© Specimen 2021

Other

Languages

I am used to writing texts, but nothing prepared me for writing an original. In 2012, François Félix was putting together a publication for the Chinese Academy of Social Sciences of China on “the field of aesthetics in Switzerland today and contemporary Swiss research into aesthetics.” He invited me to write an article on the aesthetics of translation, an article publish in Chinese in a volume titled 瑞士当代美学和诗学研究. The first publication of this text was therefore its translation; it was only later that it appeared in its original French (François Félix [éd.], Xi Dong – Voies esthétiques, L’Âge d’homme, Lausanne, 2015). It was this non-coincidence between the language of my writing and the language of the publication that, for me, initiated the singular experience of writing an original: not one of the words I was writing would be read by the person I was addressing; by the same token, the text that they would be reading would for me remain unreadable. Writing words to be translated that would not be read, making sense of translated signs that one did not write. This strangeness is nothing more than the ordinary event that translation makes happen. I think of it as its most beautiful miracle: that by releasing something between languages, taking something away from both you and me, in a place between there and here, there can be an encounter. Now, thanks to Kate Briggs, the text has found a new writing and a new language; it has been returned to its initial mystery. Once again, its words have been detached from their inscription; they are floating now, incomparably. Listen there, look: other fish are keeping silent, other worms are making their homes in other apples, other voyagers are registering the depths of other nights and, between us, are singing again.

– Arno Renken

Your

Tools